Начну с цитаты классика: "То, что мы называем сметаной, сметаной не является!" Эти слова я сделал бы универсальной формулой существования Советского Союза. Она, к сожалению, до сих пор присуща стране, "где мы и процветаем", как говорил тот же классик. Исходя из этого, футбольных клубов в СССР не было и не могло быть. Советские футбольные команды с 1960-х стали называть "клубами" неофициально, так же как у нас до сих пор футбольный Кубок мира называют "чемпионатом".

На самом деле все советские команды, которые выступали на официальных соревнованиях, начиная с 1927 года, принадлежали тем или иным "добровольным спортивным обществам". Большинство команд были любительские. Их игроки получали от обществ только спортивную форму и питание в дни матчей. Но были и "показательные команды мастеров", чьи игроки фактически были профессионалами, получая зарплату "спортивных инструкторов", рабочих или служащих тех организаций, которые принадлежали к их спортивным обществам.

Именно среди таких команд в 1936-м начали разыгрывать "клубный" чемпионат СССР. До этого чемпионаты разыгрывали между командами советских "республик", населенных пунктов или между командами вышеупомянутых спортивных обществ - военных, милиционеров, железнодорожников и тому подобное.

Так продолжалось более 50 лет. Все всех устраивало. Футболисты имели гарантированную зарплату, а зрители - матчи с участием упомянутых футболистов. Заработки советских игроков в футбол всегда были выше среднего. И не только номинально - в нашей бывшей стране деньги еще следовало "отоварить". Простой гражданин на свои деньги не мог купить товары высокого качества. Эти товары распределяли между партийной номенклатурой, в которую входили и футболисты. Плюс игроков в футбол прежде всего обеспечивали жильем, которое тогда не продавали, а предоставляли бесплатно. Рабочему или инженеру следовало ожидать бесплатной квартиры не менее 10 лет, а футболист имел ее за год, а иногда - сразу. Например, 22-летний Валерий Лобановский как футболист "Динамо" в 1961-м получил квартиру в центре Киева на ул. Трехсвятительской в новом доме, который возвели чуть дальше католического костела. Не нуждались и остальные футболисты - квартиры, автомобили, поездки за границу, дефицитные вещи. Плюс на самом деле всенародная, а не так как сейчас, известность. О чем мог еще мечтать тогда советский человек?

Понятное дело, что наши команды бывали за границей. Поэтому футболисты и тренеры хорошо знали, что лучшие игроки сильнейших профессиональных клубов получают большие деньги. Не было это секретом и для всех остальных. Но на Запад никто не убегал, хотя, если верить воспоминаниям отдельных киевских динамовцев, предложения были. Так и жили - с одной стороны купались в славе и не нуждались, а с другой - тихо завидовали иностранным футбольным "звездам", которые зарабатывали миллионы.

Все изменилось в конце 1980-х, когда стало можно то, чего нельзя было раньше. Советские футболисты и тренеры стали откровеннее и чаще говорить о деньгах. Их в то время особенно беспокоило то, что средства, которые выплачивали сборной СССР и советским командам за выступления в международных соревнованиях, шли куда-то "наверх", а самим футболистам платили только суточные. Собственно, так было и раньше - те же динамовцы "отбивали" зарубежные поездки, продавая дома купленные там дефицитные в СССР товары. Например, в 1982 году после финального турнира Кубка мира в Испании все советские сборники привезли с собой японские видеомагнитофоны, которые в СССР стоили страшных денег.

К этому добавилось и то, что именно в 1980-е благодаря цветному телевидению в европейский футбол пришли большие рекламные деньги, причем суммы стремительно росли ежегодно. Как тут было не завидовать иностранцам и не хотеть себе того же? Тем более что об этом уже можно было не только говорить?

Как следствие, начиная где-то с 1987 года, чуть ли не все советские футболисты захотели стать не "советскими", а настоящими профессионалами. Времени и вдохновения посчитать, сколько денег стоит их игра в футбол государству, у наших футбольных людей не нашлось. Они стремились получить "заработанное" здесь и сейчас! Каким образом? Просто - стать настоящими профессиональными клубами.

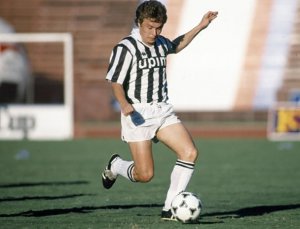

Летом 1988-го в итальянский "Ювентус" за $5 млн перешел динамовец Александр Заваров. Но все эти миллионы пошли в Москву, а "Динамо" получило лишь автобус. И то по личному настоянию Лобановского. Терпение лопнуло - "Динамо" захотело стать владельцем своих заработков и в начале 1989 года превратилось из "показательной команды мастеров" в реальный футбольный клуб с собственным бюджетом, счетом в банке и так далее.

Вновь клуб сразу прославился тем, что впервые в советской истории заплатил деньги за переход футболиста - Олег Саленко из ленинградского "Зенита" стал первым официальным трансфером клуба "Динамо". Осталось немного - начать зарабатывать желанные средства. Но не тут то было. Первым "обломом" стал матч против московского "Спартака" в апреле 1989 года. Заполненный под завязку киевский центральный стадион увидел поражение "Динамо" с разгромным счетом - 1:4. Как следствие - народ перестал заполнять стадион на следующих матчах. "Показательной команде мастеров" год или два назад на это было наплевать: "Придут позже - никуда не денутся". А вот профессиональному клубу деньги уже были нужны.

Вернуть зрителей на трибуны решили тогда оригинальным способом - трансляции домашних матчей "Динамо" на украинском телевидении перестали показывать в прямом эфире. Футбол можно было посмотреть только в записи после 21:30. Эффект оказался противоположным - люди в ответ не двинулись на стадион десятками тысяч, а наоборот. Тогда решили привлечь болельщиков иностранцами. В августе 1989-го в Киеве провели международный мини-турнир наподобие тех, что проходили в эти же сроки по всей Европе. Сами динамовцы в 1970-1980 годы не раз играли в подобных турнирах и знали, что они приносили организаторам немалые прибыли. В Киев прибыли итальянская "Рома", бразильские "Бангу" и "Фламенго". Но народ на эти игры не пошел - то ли билеты были дорогие, или другая причина. Клуб от этого турнира имел одни убытки. И именно "Динамо" тот турнир не выиграло.

Оставалось одно - продавать футболистов. За следующие два года "Динамо" "отослало" за границу почти два десятка игроков. Но, кроме Алексея Михайличенко, звезд уровня Заварова в команде уже не было. Поэтому вместо десятков миллионов клуб получил на несколько порядков меньше. К этому же в 1990-м начал "умирать" чемпионат СССР, а чемпионат независимой Украины, который пришел ему на смену весной 1992 года, сначала практически не привлекал зрителей. Поэтому о заоблачных заработках и шальных миллионах, которые мерещились в конце 1988-го, уже никто не мечтал - лишь бы свести концы с концами.

А потом футбольный клуб "Динамо" возглавил Григорий Суркис. Но это уже совсем другая история.

Комментарии