...Над нашим панамаксом (тип судна. — " ГПУ"), где-то среди звезд и планет, неподвижно висело аж пять спутников связи: два индийских, два атлантических и один пацифи йский. Каждое утро датчанин из Копенгагена пилил меня за то, что мы поперлись под Азоры, вместо того чтобы идти в направлении на Флориду. Но грек невозмутимо отвечал, что датчане не имеют права учить навигации эллинов. Может, разве что, через тысячу лет.

Я принимал предупреждение из российского Калининграда, прежнего Кенигсберга, родины Канта, что под Азорами снова зафиксирована вулканическая активность и подводные извержения. Но грек был невозмутимым: по-видимому, немцы, а тем более россияне не имели права учить греков мореходству по крайней мере еще две тысячи лет. Сателлиты связи либо впадали в отчаяние, либо хохотали от всей этой переписки. Грек не верил и Английскому Адмиралтейству. По той же причине. Я переходил со спутника "Восток" на сателлит "Вест", с береговой наземной станции под Гданськом, под которой "Солидарность" победила коммунизм, на станцию Фермопилы, под которой полегли царь Леонид и его триста спартанцев, а переписка продолжалась.

Но в этом ли дело, бейбо, если все эти счета оплачивала бельгийская радиокомпания, которая не заключила соглашения с одесским радиоцентром и наземной станцией наблюдения, и Одесса меня игнорировала?

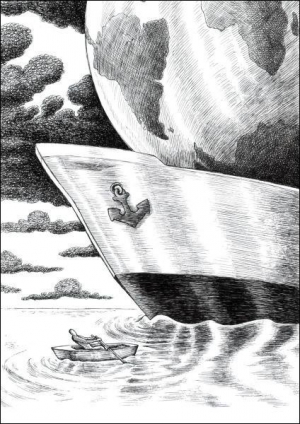

И тогда я вышел на крыло мостика, бейбо. Мы уже повернули строго на запад, а солнце садилось. Я вышел на крыло капитанского мостика выкурить итальянскую сигарету. И увидел не тучи, а холодный дождевой фронт с юга, отголосок карибского шторма, в который мы бы попали непременно, если б слушались датчан, а причудливые деревья в саду, о котором писал что-то такое ритор Сковорода. По-видимому, таким был Эдем, откуда нас изгнали, бейбо, и почему я сюда вернулся один? Без тебя?

Будто наш довольно большой панамакс был моторной лодкой на Днепре и плыл мимо каких-то вычурных деревьев колхозного сада на берегу. Под Черкассами или под Трахтемировым. Солнце уже село в эти тучи и стекало дымками, "деревья" желтели, как осенью, потом были оранжевые, потом — красные, а в низу — уже совсем фиолетовые или сиреневые, фиалковые, пурпурные — не хватит слов даже украинского языка. Не хватит кистей, палитр, фотошопо в и кодако в, чтобы это изобразить. Я "курил", забыв зажечь сигарету. А затем, когда солнце неожиданно выскочило ниже туч, — все мгновенно стало зеленым. Такое выпадает не каждому мореплавателю. Можно проплавать в море три жизни, и не видеть зеленый луч и не узнать, что Бог есть.

— Смотри, — неосмотрительно сказал я греку. Еще подумает, что я романтик.

— Да какие еще там лучи? — грек даже не оторвался от света. Он был настоящий моряк.

— Судовладелец назначил провести три учебных тревоги за один только этот рейс. А когда работать?

Вот так, без тебя, бейбо, мы добрались до Флориды и Кубы и прошли между ними.

Я не буду писать о музыке революции, которая осталась на средних волнах еще с пятидесятых годов, о сахарном тростн ике, который кубинские узники рубят мачете вместо лесозаготовок, о кубинцах, которые плывут во Флориду даже в корытах поперек нашему курсу. Не буду писать даже о Хемингуэе. Я напишу лишь о том, что вспоминал тот отнюдь не плохой ром, а может, рум или рон Габана Клуб, который не воняет ацетоном и бьет не в ноги, а в сердце. Навсегда. А моя бутылка с ацетоном уже показала дно. За нас, Фидель, хоть я всегда больше любил Че Гевару.

Однажды по приходе в Одессу я увидел памятник тебе

Новый Орлеан встречал нас пеликанами среди камышей, крокодилами, дамбами, желтыми водами Миссисипи, караванами барж с зерном у причалов и похожими на чемоданы тупоморды ми буксирами, которые толкали другие, уже пустые, лихтеры в переди себя. Мы припер лись в житницу мира. Лоцман-американец внешне даже напоминал Марка Твена. И все, даже буксиры и пеликаны, были до боли похожи на наш Дунай.

Помнишь, бейбо, как ты приезжала встречать меня в Измаил? А нас все не заводили в порт, и ты ночевала у диспетчеров, и тебя угощали дунайскими селедками, которые как раз шли на нерест через Прорву и Сулину, и все липоване из Вилкова, Измаила и Рени бросали работу, учебу, отдых, любовные ласки, хвори, заводы, колхозы, почту, телефон, телеграф, службу в армии и на флоте, садились в свои черные лодки, забрасывали сети, и неводы, и хватки, и путанки, и волоки, и ловили ту селедку, чтобы тебя угостить. И именно из-за этого нас не заводили в порт, и ты вынуждена была меня ожидать у диспетчеров на диване? Но напрасно, бейбо.

Напрасно я сравниваю эту реку лоцмана Марка Твена с Дунаем. Таких селедок на Миссисипи нет. Одни аллигаторы. И ты, бейбо, не прилетишь меня встречать в этом порту, как встречала где угодно в Черном море. О, бейбо, бейбо, бейбо. Почему это не Дунай, не Днестр, не Днепр и не Дон? И где только мы не были за эти десять лет, чтобы наконец встретиться? Зимой и летом, с детьми или без, поездами и пароходами, автобусами и мотоциклами с коляской, кукурузниками даже, ты летела именно в то место, где мой пароход должен был подать концы на швартовные тумбы, и я нисколько не удивился, когда однажды по приходе в Одессу увидел памятник тебе. Ты стояла на причале, бронзовая и, как всегда, волшебная, у Морвокзала и каплицы Николая Чудотворца, и держала на руках нашего ребенка. Но нас теперь ставили под зерно, бейбо, под элеватор в Луизиане, а не на Морвокзале. Что поделаешь.

Едва мы подали канаты на причал, к нам нагрянули судебные агенты (греки, конечно), стиви доры (тоже греки), супервайзеры, суперкарго, продавцы скоропорта (овощей-фруктов), проповедники, которые проповедуют хорошее отношение к моряков, пусть даже и филиппинцев, и о них я уже не буду писать в скобках, что все они были греки. Даже таксист, который подогнал автомобиль под наш борт, тоже оказался греком. Эллинов, по-видимому, действительно не нужно учить навигации и сделок на море. И пшеница лучших техасских сортов уже сыпалась в наш амбар десятью струями, прямо из барж, которые одну за одной ставили нам под борт американцы. Так еще и не успеешь на берег сходить.

И действительно, не успеешь. Ночью какой-то американец, любитель быстрой езды даже на буксире, навалился на левый борт панамакса и сильно ободрал краску. Что еще мог сделать нашему балкеру тот буксирчик, на который даже вахта не обратила бы внимания, а если бы обратила, то пришлось бы звать: "Ау, внизу"? Но снова началась переписка с Пиреем, с Лондоном, с... Снова запищали сателлиты связи, и я должен был их пасти и сидеть на борту, слушая проповедника в антрактах. Грек-стивидор установил название того неосмотрительного американца, грек-агент. Это приключение стоило безрассудным американцам сто тысяч денег на доковывание и осмотр подводного борта панамакса после рейса. Американцы так никогда и не узнали, что мы все равно должны были становиться в тот док через месяц: документы заканчивались.

Нет, господа посторонние, суходольные, пешие и конные. Никто и никогда, ни один американец, либериец или швед не столкнет греков с их семейного бизнеса — судоходства. Это их место под солнцем, и судоходных магнатов будут всегда звать Аристотелями или Демосфенами. Будут изменяться лишь их фамилии с Онасиса на Филипакиса и тому подобное. Море-таласса — это их родина и их место в мире. Знать бы еще, где наше место. Оно же есть, потому что мы тоже в чем-то — лучшие. Глобализация, бли н.

Но я был невозмутим. Не узнали американцы секрет полишинеля и от меня. Лишь черт меня дернул сказать капитану, что если бы на его месте был капитан-украинец, все закончилось бы тем, что американец собственноручно красил бы борт украинского судна, а затем они вдвоем распили бы бутылку виски и разошлись лучшими друзьями. Грек не спорил, но сказал фразу, которую стоило бы поставить в конце этого рассказа.

— Знаешь, Спарк, — сказал грек, и кому мне верить, как не ему, — судоходство — это грязное дело.

Комментарии