Славяне как надэтничный и надгосударственный феномен

Славяне как надэтничный и надгосударственный феномен, формирующий полиэтничную и полирелигиозную среду Восточной Европы

История народа сплетается из тысяч судеб людей, имеющих общее этническое происхождение, общую историю. Главное, что дает возможность той или иной общности людей назвать себя народом, – это, кроме единых для представителей сообщества, – общности языка, культуры, вероисповедания, территории проживания, государства, антропологического типа и других особенностей, – глубинное осознание ее членами своего единства, ответственности и причастности к сохранению и передаче, грядущим поколениям именно своего исторического и культурного наследия.

Сущность человека как части общества состоит из двух составляющих. Первая – кровно – родственная связь: "человек" – "семья" – "род". А над родами – "нация", перерастающая в "народ". Вторая – социальная связь: "человек" – "община" – "племя" – "государство" – "народ". Итак, нация – общность людей, которые осознают свое кровное родство, народ – общность людей, которые осознают свое государственное единство. Как дерево гибнет без корней, так и человек не может жить без своей истории, истории своего народа. Без своей истории это будет уже другой человек. Без конкретного человека это будет другая история.

Из Летописей мы знаем о ряде славянских объединений, которые возникли в древние времена, на тарритории Северного Причерноморья и Поднепровья. Это – поляне, древляне, дреговичи, бужане, волыняне, сиверяне, вятичи, радимичи и словене. Летописцы практически не пользуется таким названием как "племя". Повсеместно упоминаются термины "род" и "язык". Также у иследователей вызывают сомнения о принадлежности "древлян" и "дреговичей" к словянскому этносу, также немало дискуссий вызывает и славянство прочих северных племен - "полочан", "кривичей" и "словен". Но это тема отдельного очерка. Сейчас же расмотрим не менее сорный и интересный вопрос о происхождении и этапах переселения словян на территории, которые в официальной историографии относят к "восточно-славянской ветви славянского рода".

"Поляне … были из славянского рода … радимичи же и вятичи – от рода ляхов. Были ведь два брата у ляхов – Радим, а другой – Вятко; и пришли и сели: Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили свое название вятичи" [Повесть временных лет].

Так значит территории которые нынче считаются восточнославянскими на самом деле колонизировали западные славяне - радимичи и вятичи?

Откуда "пришли " славяне в Приднепровье?

Что сталось с местным населением, была ли колонизация мирной?

Какова роль Радима и Вятка в формировании словянских государств в Приднепровье?

Ученые зачастую отмахиваются от упоминания о Радиме и Вятке. Легендарные личности. Либо просто не замечают. Мелковато мол. Но ведь и дьявол кроется в мелочах. Но исходя из данной летописной цитаты, мы можем говорить не только о династических связях между правителями западнославянских и восточнославянских государственных объединений в древнейшие времена в эпоху Раннего Средневековья. И более того, среди прочих гипотез о происхождении восточно-славянских государств – норманнской, скифо-сарматской, хазарсткой… выделить и польскую, или западно-европейскую. Хотя, в те времена три ветви славян только-только начинали свое формирование.

Да и имеются ли у современных исторической, антропологической, этнографической, археологической наук веские основания делить словян на "ветви" или "группы" по геогафическому признаку?

Расселение племен Центральной и Восточной Европы в VII-X в.в.

Расселение племен Центральной и Восточной Европы в VII-X в.в.

В Летописи сказано, что во главе родов, осваивавших восточные ареалы славянской ойкумены, стояли Радим и Вятко, которые происходят "от ляхов". Упоминание о Радиме и Вятке относится к временам рассказа о князе Кие. Поэтому у нас возникает ряд вопросов:

Кто они – князья – родоначальники племен Радим и Вятко?

Откуда и с какой целью пришли, и кто переселился вместе с ними?

Какие народности заселяли Восточноевропейскую равнину?

Какие данные сохранились в письменных источниках о народах Восточной Европы?

Зачастую "библейскую часть" Повести временных лет в исторических очерках опускают, как запутанную и малоинформативную. Но приведем некоторые цитаты из этого важного документа. Таким образом, мы сможем услышать представление об этнических связях между народами Средневековой Европы "из первых уст". Возможно, эти данные помогут нам разобраться в сложном этно – государственном вопросе. Прежде всего летописец рассказывает о сыновьях Ноя.

"Сим же, Хам и Иафет разделили землю, бросив жребий, и порешили не вступать никому в долю брата, и жили каждый в своей части. И был единый народ… По раздрушении же столпа и по раздѣлении языкъ прияша сынове Симовы въсточныя страны, а Хамовы же сынове полуденныа страны. Афетови же сынове западъ прияша и полунощьныя страны. От сихъ же 70 и дву языку бысть языкъ словенескъ, от племени же Афетова, нарѣцаемѣи норци, иже суть словенѣ" [Повесть временных лет].

Таким образом, летописец выводит, что славянские языки восходят к народам от колена Иафета. Далее в Летописи идет речь о территориях, которые были заселены потомками Иафета.

"Иафету же достались северные страны и западные: Mидия, Албания, Армения Малая и Великая, Kaппaдoкия, Пaфлaгoния, Гaлaтия, Колхида, Босфор, Meoты, Дepeвия, Capмaтия, жители Тавриды, Cкифия, Фракия, Македония, Далматия, Малосия, Фессалия, Локрида, Пеления, которая называется также Пелопоннес, Аркадия, Эпир, Иллирия, славяне, Лихнития, Адриакия, Адриатическое море. Достались и острова: Британия, Сицилия, Эвбея, Родос, Хиос, Лесбос, Китира, Закинф, Кефаллиния, Итака, Керкира, часть Азии, называемая Иония, и река Тигр, текущая между Мидией и Вавилоном; до Понтийского моря на север: Дунай, Днепр, Кавкасинские горы, то есть Венгерские, а оттуда до Днепра, и прочие реки: Десна, Припять, Двина, Волхов, Волга, которая течет на восток в часть Симову" [Повесть временных лет].

Определившись с географическими границами, летописец описывает роды, проживающие на данных землях. По определенной им классификации европейские народы делятся на четыре группы.

"В Иафетовой же части сидят русские, чудь и всякие народы: меря, мурома, весь, мордва, заволочская чудь, пермь, печера, ямь, угра, литва, зимигола, корсь, летгола, ливы. Ляхи же и пруссы, чудь сидят близ моря Варяжского. По этому морю сидят варяги: отсюда к востоку – до пределов Симовых, сидят по тому же морю и к западу – до земли Английской и Волошской. Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фряги и прочие, – они примыкают на западе к южным странам и соседят с племенем Хамовым" [Повесть временных лет].

И кроме всего прочего, мы можем констатировать, что во времена написания "Повести временных лет", жители Руси имели значительные и достоверные данные о своих ближайших и отдаленных соседях.

Имеются ли иные свидетельства о славянах и их происхождении в письменных источниках?

Каковы отличия и особенности данных имеются в польских и чешских летописях?

Сохранилось ли в хрониках имя прародителя всех славян?

В понимании населения Средневековой Европы, государство, прежде всего, отождествлялось не с территорией, не с населением проживающем на этой территории, а с правителем – государем. Государь и его род – ядро государства. И как здесь не сказать о "варяжской проблеме", связанной с появлением государственности на территории Восточной Европы, которая приобретает то скифо – сарматский, то нормано – скандинавский оттенок (Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та раньомодернової України. – К. : Критика, 2005 – 284 с.). Здесь необходимо напомнить, что варяжские конунги Рюрик, Синеус и Трувор, а также Тур и Рогволд основали варяжские княжества в Прибалтике. А славянские князья Кий, Радим и Вятко такие же основатели государственных объединений в Среднем Поднепровье. И действовали они в более ранние времена, нежели варяги.

"В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма. В год 6370 (862). И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли они вначале к словенам, и поставили город Ладогу. И сел в Ладоге старший брат Рюрик, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были словене" [Повесть временных лет].

Все славянские хронисты сходятся во мнении, что славянские народы: южные, западные и восточные имеют общее происхождение. И центром расселения славянского народа в древности являлся Дунай. "У славян существует большое разнообразие в языках и в то же время они понимают друг друга, хотя в некоторых словах и в их произношении существуют, по – видимому, кое – какие различия. Языки эти берут начало от одного отца Слава, откуда и славяне (Slavs)" (Великая Польская хроника. Пролог.). В издании латинского текста приводятся разночтения, встречающиеся в рукописях: "Slawus, Slaws, Slavi" (Иванов В. В., Топоpов В. Н. О древних славянских этнонимах// Славянские древности. — Киев, 1980.).

Прародителем славян называют некого Пана, или Яна – сына Иафета (Яфета), у которого было три сына. Чех, Лех и Рус – персонажи – эпонимы одной из наиболее известных и распространённых легенд о "трёх славянских братьях", основателях, соответственно Чехии, Польши и Руси. По одной из версий, три брата охотились вместе, но каждый из них решил пойти по своему направлению. Рус пошёл на восток. Чех продвинулся на запад на гору Ржип, недалеко от Богемии, тогда как Лех пошёл на север, до тех пор, пока не встретил огромного белого орла, охраняющего своё гнездо. Он основал поселение Гнезно и выбрал белого орла в качестве своего герба (Вельмезова Е. Чех, Лех и Рус: В поисках мифических первопредков// Родина. — 2001. — В. 1/2. — С. 26-28).

В "Чешской хронике" Козьмы Пражского (начало XII века) рассказывается о прибытии в Богемию славянского племени во главе с "праотцем Чехом". Далее в чешском варианте легенды появился и Лех – младший брат Чеха, который выводит свой род из владений старшего брата и основывает свое государство (Мыльников А. С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI — начала XVIII века. — СПб. : Аврора, 1996. — 320 с.).

Легенда о трех братьях: Чехе, Лехе и Русе, давших начало польскому, чешскому и русскому народам, впервые появилась в Великопольской хронике. В этом предании нашла свое утверждение народная традиция, повествующая об этническом родстве трех славянских народов. И здесь мы видим, что такая традиция являлась отражением действительности скорее начала І тысячелетия, нежели V ст.

"Итак, от этих паннонцев родились три брата, сыновья Пана, владыки паннонцев, из которых первенец имел имя Лех, второй – Рус, третий – Чех. Эти трое, умножаясь в роде, владели тремя королевствами: лехитов, русских и чехов, называемых также богемцами, и в настоящее время владеют и в будущем будут владеть, как долго это будет угодно божественной воле; из них наивысшей властью и господством во всей империи всегда обладали лехиты, как это явствует из хроник и из их территории" [Великая Польская хроника / Средневековые исторические источники востока и запада // http://www.vostlit.info/Texts/rus/Chron_Pol_majoris/frametext1.htm.].

Почему древние сказания славян указывают на Подунавье, как центр из которого произошли прародители народов?

Какие загадки могут таить родовые узы между прародителями западных и восточных славян?

В истории нет мелочей. Обратим внимание на имена славянских прародителей Чех, Лех и Рус. Эти имена на страницах летописей появились в эпоху позднего средневековья. В более ранних источниках имя Руса отсутствует. Польские сказания говорят о том, что Чех и Лях были братьями. Во главе своих родов они вторглись на территории заселенные лесными племенами, говорившими на непонятном языке. Переселенцы победили местные племена и разорили их жилища. О дальнейшей судьбе местного населения не известно, скорее всего, они были ассимилированы славянами. На страницах учебников укоренилась версия что колонизация была мирной, и славяне "каким-то чудесным образом" без насилия "заняли" обширные территории лесо-степных просторов Центральной Европы.

Заметим, такая "мирная" колонизация проводилась славянами не только в Центральной, но и в Восточной Европе. Лях со своим родом впоследствии откололся от Чеха и основал город Гнездно, в связи с множеством орлиных гнезд в окрестностях, а его сын Крак основал город Краков, впоследствии ставший столицей Польского королевства. Основателем Вышеграда, ныне часть Праги, считается воевода Крок. Как мы видим имена славянских князей предельно созвучны. Так же как и наименование племен, так "поляне" фигурируют на разных славянских "ветвях".

Интересно и имя отца основателей славянских государств – Пан. Это имя явно отождествляется с владыкой Паннонии. Первоначально, Паннония – область обитания иллироязычных племён: паннонцев, бревков, карнов, дарданийцев и кельтских племён. С начала I века Паннония – римская провинция, занимавшая территории современных западной Венгрии, восточной Австрии, восточной Хорватии и, частично, Словении и Сербии.

В IV веке Паннония подверглась набегам варваров, а в V веке спустя римские оборонительные рубежи были прорваны гуннами. После распада империи гунского властителя Аттилы, из рода Дуло, на территории Европы постепенно начали формироваться государства и династии, которые имели территориальную привязанность и некоторые этнические черты. Таким образом, мы видим, что корни государственности у славян восходят к более древней нежели "нормандская" традиции.

Но каким образом со славянскими "патриархами" Чехом, Ляхом и Русом были связаны Кий, Радим и Вятко?

Почему имена Щека и Хорива так схожи с названиями западных и южных славян: чехов и хорватов?

Имеем ли мы дело с завоевательными походами или с массовыми переселениями?

Обратимся к отечественным летописным свидетельствам. Тем более, что в летописях подробно рассказывается о расселении восточно-славянских племен. Нестор в Повести временных лет указывает места расселения племен:

"На реке Полоте, где полочане. От этих последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в верховьях Днепра, их же город – Смоленск; именно там сидят кривичи. От них же происходят и северяне. А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере меря, а на Клещине озере также меря. А по реке Оке – там, где она впадает в Волгу, – мурома, говорящая на своем языке, и черемисы, говорящие на своем языке, и мордва, говорящая на своем языке. Вот только кто говорит по-славянски на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот другие народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливы, – эти говорят на своих языках, они – от колена Иафета и живут в северных странах"[ Повесть временных лет ].

Безусловно, летописец досконально знает особенности, отличия и сходства между народностями, населяющими Европейский континент. Он утвердительно говорит о том, что на территориях заселенными этими народностями – племенами с древних времен существовали государства. Эти государства были связанны между собой давними торгово – экономическими и военно – политическими контактами. Так Кий, родом с Поднепровья, вначале княжил на Дунае, ходил походом на Константинополь и затем свое княжение перенес на земли полян. В то же время у соседних народов имелось свое княжение.

"Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами; ибо и до той братии (о которой речь в дальнейшем) были уже поляне, и жили они все своими родами на своих местах, и каждый управлялся самостоятельно. И были три брата: один по имени Кий, другой – Щек и третий – Хорив, а сестра их – Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по имени его Хоривицей. И построили город в честь старшего своего брата, и назвали его Киев. Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были те мужи мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне и доныне в Киеве"[ Повесть временных лет ].

Создатель Повести временных лет, описывая события связанные с основанием Киева тремя братьями и сестрой, продолжает общеславянскую традицию возведения всех славянских родов к одному первоначальному корню. Упоминая о насилии обров (авар) над дулибами, переселении болгар на Балканский полуостров, деятельность болгарского царя Симеона І Великого, проповедь Кирилла и Мефодия и других событиях летописец постоянно акцентирует внимание на том, что все эти деяния происходят на территории расселения славянского народа.

Также, на основе данного летописного свидетельства мы можем констатировать, что поляне до вокняжения Кия управлялись несколькими родами, основным их занятием была охота, Кий и его братья имели свои уделы на территории современного Киева. Далее братья основывают город – крепость Киев. Увы, в летописном изложении фактов не сбереглось указаний о родителях и происхождении Кия и его братьев. Далее в источнике сказано:

"Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком; был – де тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили: "На перевоз на Киев". Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду; а этот Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к царю, то, говорят, что великих почестей удостоился от царя, к которому он приходил. Когда же возвращался, пришел он к Дунаю, и облюбовал место, и срубил городок невеликий, и хотел сесть в нем со своим родом, да не дали ему живущие окрест; так и доныне называют придунайские жители городище то – Киевец. Кий же, вернувшись в свой город Киев, тут и умер; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь тут же скончались"[ Повесть временных лет ].

В данном повествовании нам интересно то, что полянские князья были осведомлены о политической ситуации на Балканах, и более того принимали активное участие в военно – политических отношениях в Подунавье. На берегах Дуная Кий пытался закрепиться и даже основал крепость – Киевец, но конфликт с местным населением вынудил его вернуться на родину.

Поразительно, что через несколько сотен лет киевский князь Святослав сделает подобную попытку закрепиться на Дунае и даже перенесет свою столицу в Доростол (Переяславец, Киевец), современная Силистра. Дунай, Балканы – магнит, который будет на протяжении столетий притягивать взоры правителей Руси, словно мифическая страна Эльдорадо, словно таинственная прародина, колыбель славянских народов. Но, увы, и эта попытка будет тщетной.

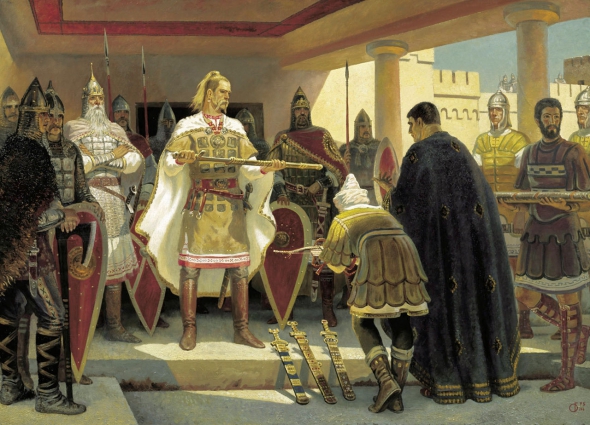

Предание о Святославе. Б. Ольшанский

Далее в Повести временных лет имеется утверждение, которое разбивает мнение об отсутствии государственности у восточных славян до прихода варягов.

"И после этих братьев стал род их держать княжение у полян, а у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где полочане"[ Повесть временных лет ].

Практически с полной уверенностью мы можем говорить, что у полян правящей династией была местная династия Киевичей. Но вернемся к вопросу связанному с происхождением правящей династии радимичей и вятичей так, хронисты констатируют факт того, что восточнославянские народности имели различное происхождение: поляне – славянского рода, радимичи и вятичи от поляков. Рассмотрим некоторые вопросы, которые могут косвенно подтвердить, либо опровергнуть летописные данные.

Какова роль географического фактора в формировании государства Русь на рубеже IX–Х вв.?

Где пролегали восточные границы расселения восточнославянских народов?

Восточнославянские племена радимичей и вятичей проживали к востоку от Днепра. Исток реки Оки является крупным ландшафтным памятником природы регионального значения юга Орловской области. Название р. Оки известно со времен летописи ХІІ века, где летописец Нестор писал: "Вятко седее родом на Оце". Этот район достаточно изучен и описан разными авторами в разное время, особенно активно исследовался в ХVІІ – ХIХ веках (Карамзин Н. М. История государства Российского / Н.М.Карамзин. – СПб. : "Ленинградское издательство", 2012. – Т.1.; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – М. : Мысль, 1988. – Т.1.; Татищев В. История Российская / В. Татищев. – М. : "Аст", 2005. – Т.1.; Ключевский В. Русская история полный курс лекций / В.Ключевский. – М. : Мысль, 1993. – 716 с.; Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 томах, 12 книгах. / Редколегія: П. С. Сохань (голова) та ін. – К. : "Наукова думка", 1991-1998. – Т.1.; Полонська-Василенко Н. Історія України / Н.Полонська-Василенко. – Т.1. – К. : Либідь, 1992. – 608 с.).

Летопись, как впрочем, и археологические находки, и топонимы – названия рек, гор, озер … – дают нам постоянные и убедительные подсказки. Которые зачастую игнорируются. Так, в верховье Оки – именно там, где по летописным данным проживали вятичи в реку впадает речка Орлик. Ныне там расположился город Орел. Город Орел располагается на речке Орлик, которая впадает в Оку. В древности река носила название Орел, Орель, Орлея. А рядом с Полтавой в Ворсклу впадает речка Орчик. Через Днепропетровскую область протекает речка Орель впадающая в Днепр.

Невдалеке от Белгорода – расположенного на южной границе расселения вятичей на левом берегу р. Сиверский Донец, берет свое начало р. Ворскла. В р. Ворскла, на территории нынешнего города Полтава впадает речушка Лтава, упомянутая в Летописи. Столица Чехии – Прага расположена на р. Влтава. Интересные совпадения гидронимов, свидетельствуют о том, что те, кто им давал названия имели единое "от одного языка" происхождение.

Казалось бы, какая связь между подобными названиями рек в Центральной и Восточной Европе?

О чем свидетельствует близость в звучании между топонимами Западной и Восточной Европы?

Конечно, можно было бы игнорировать топонимические и прочие сходства различных регионов Европы, если бы не целый ряд летописных указаний на то, что в древние времена на территории Европы шел постоянный культурно-экономический и этно-социальный обмен между различными группами населения, ставшими основой для формирования современных европейских народов. В Летописи сказано: "по долгим временам осели славяне по Дунаю". Где располагались словяне до переселения на Дунай, установить, анализируя словянские хроники, не представляется возможным. Историки выдвигают различные, порой фантастические, гипотезы. Появившиеся в ХХ в. в поле зрения историков творения "Велесова книга", "Узелковые письмена" и прочие, на данный момент подвергаются критике. И кроме всего прочего не всегда находятся в корреляционной зависимости с арабскими и византийскими источниками мало известными русской интелегенции в среде которой были обнаружены "дщечки".

Но вернемся к официальной версии происхождения славянских родов. С Дуная по чешским легендам и пересказам вышел легендарный Чех – основатель Чешского государства (Ирасек Алоис. Старинные чешские сказания/ пер. с чешского М. Лялиной. – М.: Художественная литература, 1983. – 303 с.). А его племянник Лях откололся со своим родом и поселился на землях современной Польши (Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских / Аноним Галл. – М. : Госполитиздат, 1961.). Кстати, среди польских племен также были и поляне. На Дунае же стояла и крепость Кия, из нее он вместе с братьями и сестрой перебрался в Киев на Днепре.

Где проходила граница территории расселения вятичей и радимичей?

Были ли реальными людьми князья – основатели родов Радим и Вятко?

Каким образом им удалось "пройти" через густозаселенные земли Восточной Европы и "сесть" в районе Десны и Оки?

В Восточной Европе проживали племена, ставшие в дальнейшем основой для восточно–российской народности: меря, угра, мещера, мурома. Российские племена, населявшие восточную область России, и составляли восточно-российскую народность, а так как они находились по отношению к чуди (северо-западная народность) "за Волгой", то они назывались чудью заволжской (Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М. : Наука, 1982. — 589 с.). Земли заволжской чуди ограничивались на севере рекой Волгой; на востоке – средним течением Оки и верхним течением Дона; на юге речкой Неруса, впадающей в Десну (т. е. те народы, которые жили выше этой реки, были не подвластны руссам, обитавшим южнее); на западе Десной и верхним течением Днепра. Южнее локализируются племена: вятичей, радимичей и сиверян.

В летописи указывается на то, что в верховьях реки Ока находилось племя вятичей, к западу от него в бассейне реки Сож – племя радимичей:

"Радимичи сидят на реке Сож, а вятичи по Оке". В Летописи мы можем прочесть рассказ о том, что племена радимичей и вятичей произошли от двух братьев Радима и Вятка, которые вывели свои рода от власти ляхов (поляков): "Были ведь два брата у ляхов – Радим, а другой – Вятко; и пришли и сели: Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили свое название вятичи" [Повесть временных лет ].

На среднем течении реки Десна обосновалось племя сиверяне: "А другие же сели по Десне и по Сейму, и по Суле и назвались сиверяне" . Через территорию, занятую племенами радимичи – вятичи – сиверяне, протекали реки: Ипуть, Судость, Навля, Неруса, Болова, Неручь, Свапа, Тускарь, Тим, Кшень, Зуша, Упа, Ока, Жиздра, Вытебеть, Плава, Сосна, Меча и другие. Именно данные племена оказались впоследствии втянутыми в орбиту политического конфликта между Киевским государством и Хазарским каганатом. Интересно и то что, говоря о восточнославянских племенах, летописец постоянно констатирует, что они "сели". То есть племя пришло, откуда – то и село на данном месте.

Но Нестор не просто констатирует факт прихода славян в Поднепровье, он указывает и территорию, откуда они переселились на эти земли, ранее занятые фино-угорскими племенами – "с Дуная".

"Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли от скифов, то есть от хазар, так называемые болгары, и сели по Дунаю, и были поселенцами на земле славян. Затем пришли белые угры и заселили землю Славянскую. Угры эти появились при царе Ираклии, и они воевали с Хосровом, персидским царем. В те времена существовали и обры, воевали они против царя Ираклия и чуть было его не захватили. Эти обры воевали и против славян и притесняли дулебов – также славян, и творили насилие женам дулебским: бывало, когда поедет обрин, то не позволял запрячь коня или вола, но приказывал впрячь в телегу трех, четырех или пять жен и везти его – обрина, – и так мучили дулебов. Были же эти обры велики телом, и умом горды, и Бог истребил их, умерли все, и не осталось ни одного обрина" [Повесть временных лет ].

Соответственно, мы можем приблизительно определить границы этих союзов, исходя из трех посылок:

во-первых, географический фактор – обыкновенно племена занимали бассейны крупных рек, которые в древности являлись путями сообщения, артериями по которым перемещались люди, провиант, оружие;

во-вторых, границы вотчинных княжеств более позднего периода – территории, границы населенных пунктов, районы проживания общин, родов в древности, так же как и в наше время, на протяжении столетий были стабильны;

в-третьих, князья стремились контролировать наиболее важные в стратегическом отношении территории – а таковыми являлись пересечения водных и сухопутных путей.

Эти факторы помогают нам определить границы расселения союзов которые позднее вошли в состав государства Русь. Интересным объектом является центр могучего древнего княжества – град Чернигов, который долгое время спорил с Киевом за первенство в Древнерусском государстве. Возможно, он даже более древний, нежели Киев. Но это уже тема другого исследования. Вернемся к племенному союзу вятичей.

Прежде всего, рассмотрим происхождение, нравы и обычаи народностей, которые ныне составляют этногосударственное ядро современной России. В Летописи имеется описание нравов и обычаев западных и восточных российских племен. Можно предположить, что племена, жившие на севере, мало чем отличались от них. Летописец Нестор пишет:

"Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и предания, и каждые – свой нрав. Поляне имеют обычай отцов своих кроткий и тихий, стыдливы перед снохами своими и сестрами, матерями и родителями; перед свекровями и деверями великую стыдливость имеют; имеют и брачный обычай: не идет зять за невестой, но приводит ее накануне, а на следующий день приносят за нее – что дают" [Повесть временных лет ].

Конечно же, даже в те далекие времена задачей летописцев, как проводников великокняжеской идеологии, было всячески подчеркнуть добродетели "титульного" рода или племени и "варварский" образ жизни иных родов или племен. Такая традиция восходит к византийским аналогам. К вопросам о нравах и обычаях восточно-европейских народов мы еще вернемся, а сейчас рассмотрим еще один проблемный аспект в понимании ранней истории Руси.

На данном этапе исследования вопросов связанных с формированием славянских государств в І половине VII в. нам удалось установить несколько фактов:

во-первых, прародиной славянского населения современной Восточной Европы является Подунавье;

во-вторых, все славянские народы происходят от одного корня и на протяжении истории постоянно имели тесные связи;

в-третьих, все славяне с древнейших времен имели свою государственность и правящие династии.

Основываясь на древних хрониках, можно констатировать, что формированием государственности у славян, следует искать в событиях V – VI вв., которые происходили в Придунайских землях. Подтверждение высказанным выше тезисам находим в одном из первых трудов, посвященных истории этого периода – работе Александра Ригельмана "Летописное повествование о Малой России и ее народе и казаках вообще, отколь и из какого народа оные происхождение свое имеют, и по каким случаям они ныне при своих местах обитают, как то: Черкасские или Малороссийские и Запорожские, а от них уже Донские и от сих Яицкие, что ныне Уральские, Гребенские, Сибирские, Волгские, Терские, Некрасовские и пр. казаки, как равно и Слободские полки, собрано и составлено чрез труды инженер – генерал – майора и кавалера Александра Ригельмана от 1785 – 86 года", сказано, что

"… в начале V-го столетия многие колонны славян, не могшие более стерпеть жестокости оружия Римского, в то время весьма усилившегося, принуждены были оставить пределы дунайские и поселились на землях, где потом то место Краснорусиею назвалось, между рек Днестра и Днепра" [Ригельман А. Летописное повествование о Малой России. – К. : Лыбедь, 1994. – 847 с].

В каких отношениях между собой находились славянские княжества?

Был ли Кий, Вятко, Радим и другие славянские князья самостоятельными или подчинялись иному государству?

Ригельман, основываясь на ряде исторических источников констатирует:

"Славяне ж, которые в Краснорусии поселились и от Днепра до реки Вислы селениями своими распространились, управляемы были собственными своими князьями, кои были три брата – Кий, Щек и Хорив. Старший из них, Кий, в 430 году построил при реке Днепре град, по своему имени – Киев, где он и владычествовал. Второй брат его, Щек, владение свое имел около Черного моря, а третий брат, Хорив, повелевал теми колоннами, которые поселились по реке Висле и по той висличами прозваны. Благоразумные поступки князя Кия привлекли к нему из многих славянами обитаемых земель множество народов, и чрез не многое время прославился он чрез оружие свое. Наконец, пошел войною на греков и был под Царьградом, заключил мир с ними. По возвращении своем взял он своих братьев, которые многие от соседей беспокойства терпели, к себе в Киев, куда и сестра их, Лебедь, последовала за ними. Тогда-то Щек на горе, не далеко вниз по реке от Киева, построил град Щековицу, которая гора или урочище и доныне в Киеве близ Выдубицкого монастыря тем же званием именуется. Хорив на другой горе также град построил и по своему ж имени назвал оный Хоривицею, который потом Вышгородом проименовалося (состоит выше Киева в 15 верстах). А сестра их Лебедь построила град на высокой горе ниже Щековицы, дав ему имя Лебедин, почему и протекающая близ оного места небольшая река по её ж имени прозывалась Лебедью" [Ригельман А. Летописное повествование о Малой России. – К. : Лыбедь, 1994. – 847 с].

Практически полное совпадение с летописными данными. Далее следует описание появления на восточноевропейских землях Вятка и Радима, и даже Дулеба, имя которого также сохранилось в "Повести временных лет".

"Храбрость и благоразумие сих князей привело им в подданство многие по полям и лесам скитающиеся народы и многие князи со своими народы, знатнейшие же Радим с радимчанами, Вятка с вятчанами и Дулеб со своими, около реки Буга жившими, народы дулебянами принуждены были оружию их подчиниться. Ходили они войною и на самый Север, против датчан, и неоднократно их побеждали. Царям греческим вспомоществовали и освобождали земли их от неприятелей; ходили ж и против болгар дунайских, и при реке Дунае князь Кий построил град Киевец" [Ригельман А. Летописное повествование о Малой России. – К. : Лыбедь, 1994. – 847 с].

Итак, мы видим, что персонажи древних легенд все же реальны. Реальные государственные деятели, а не вымышленные герои. И мы понимаем, что не жалкие кибитки с пожитками влачились за патриархами Чехом, Ляхом, Кием, Радимом и Вятком и Дулебом, а мощные армейские подразделения шествовали по территориям Восточной Европы. И перемещались они не по "лесам и болотам, нехожеными тропами, а продвигались по проторенным издревле путям по необъятным просторам древних государств. Подвластные воле могучего владыки – вассалы строили новые города и крепости.

Почему на страницах учебников не упоминаются государства, существовавшие на территории Северного Причерноморья до IXв.?

Что это были за государства и кто были их правителями?

Каким образом и по чьей вине в истории Восточной Европы появились белые пятна?

Да, на страницах учебников неимоверно мало внимания уделено истории кочевых империй Северного Причерноморья. Фактически игнорируется история Скифского царства, Сарматии, Гуннской империи... О них вскользь говорится в рамках так называемой концепции "Великого переселения народов". "Переселились" - "пришли" - "исчезли" ... - такова официальная версия истории лесо-степных пространств Поднепровья. Да разве вскользь упомянут о мученеческой смерти распятого славянского князя Божа. А далее - "белое пятно". Вернее сказать полное игнорирование десятков византийских, арабских и прочих источников.

Одна из ярких и незаслуженно забытых страниц истории – история государства Старая Великая Болгария – основного конкурента Аварского и Хазарского каганатов. Это государство возникло в степях Восточной Европы вскоре после распада державы гуннов. Ему также в учебниках истории практически не уделяется внимания по простой причине: история романо–германской цивилизации представляется большинству ученых гораздо более привлекательной, нежели история их противников.

Основная территория Старой Великой Болгарии располагалась в причерноморских и приазовских степях. Основателем государства стал каган из рода Дуло – Кубрат Великий. По свидетельствам византийских хронистов Кубрат был христианином, в юношестве находился в Константинополе, где получил сан патриция. Своим потомкам он завещал идею единства. После смерти Кубрата Великого государство Великая Болгария распалось на три основные части: Волжскую Булгарию (впоследствии вошедшую в состав Золотой Орды), Дунайскую Болгарию и Черноморскую Болгарию (впоследствии вошедшую в состав Хазарского каганата). Завет Кубрата сохранился в легендах и преданиях многих народов, которые проживают на землях некогда входивших в состав древнего государства.

В 1991 году в Анкаре министерством культуры Турции издана книга "Шан кызы дастаны" ("Дастан о дочери Шана"), автор которой Микаиль Башту – булгарский поэт, родившийся и живший в 800-е годы в Киеве (Башту М. Дастан о дочери Шана / М. Башту. – К. : Знання, 1997. – 210 с.). Он утверждает, что в древности Киев назывался Шамбатос. Сам город возник как крепость, которая упоминалась и в византийских хрониках. В соответствии с данной гипотезой, князь Кий был младшим братом Кубрата. И его задачей была охрана границ Великой Болгарии. Вначале он сражался с аварами на Дунае, а затем Кубрат перебросил его подразделения к северным рубежами. Имеются данные, подтверждающие, что излюбленной ставкой Кубрата было поселение Балтавар, ныне на этом месте расположена Полтава. Кстати, его прах, в соответствии с тогдашними законами, предан земле на принадлежащей ему территории – недалеко от этого города в окрестностях села Малое Перещепино.

Мы встречаем название "Салветос", которое использовал по отношению к Киеву Константин Багрянородный в трактате "Об управлении Империей" в 948 году:

"Да будет известно, что приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда (Νεμογαρδας), в котором сидел Сфендослав (Σφενδοσθλαβος), сын Ингора, архонта Росии, а другие из крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава, называемой Самватас" [Константин Багрянородный Об управлении империей (de administrando imperio)/ Средневековые исторические источники востока и запада // http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Konst_Bagr_3/text3.phtml?id=1234].

Стоит отметить некую особенность целого ряда населенных пунктов Левобережья Днепра: Полтава, Карловка, Красноград и др. Они располагаются к северу от речек Орел, Ворскла и прочих – словно спланированы по единому шаблону – имеют единую округлую форму, центробежную планировку, выраженные центральные улицы и прочее.

Бельск. Вал большого Бельского городища

Бельск. Вал большого Бельского городища

Интересным является и тот факт, что на границе между Полтавской и Сумской областями (Украина) располагается огромное городище скифского времени – Бельское городище. Ученые датируют его кон. VIII – нач. III вв. до н.э.). Величественный памятник расположен на возвышенности в междуречье р. Ворсклы и р. Сухая Грунь в районе села Бельск Котелевского района Полтавской области. Впервые упоминается Г. де Бопланом (Боплан Г.Л. де Опис України. – Львів : Свічадо, 1991. – 394 с.).

Более подробную характеристику Бельского городища дал граф А. А. Бобринский. Первые раскопки на памятнике были проведены в 1906 г. В. А. Городцовым. С 1954 г. раскопки на Бельском городище проводятся экспедицией Харьковского университета под руководством Б. А. Шрамко. Рядом исследователей Бельское городище отождествляется с летописным городом Гелоном, упоминаемым Геродотом, центр племенного объединения будинов, гелонов и невров. Общая площадь поселения 4875 га. Длина стен около 37 км. состоит из трёх укреплённых поселений: Восточного, Западного и Куземенского укреплений, объединённых одной крепостной стеной.

До сегодняшних дней сохранился огромный вал. В древности он имел деревянные крепостные стены с башнями и другими фортификационными укреплениями. Исследователями описаны постройки давних жителей Гелона: наземные срубы, землянки, полуземлянки, хозяйственные постройки, кузни для обработки железа и бронзы, косторезная мастерская. В городе имелось святилище. Найдено большое количество культовых статуэток, а также керамика, орудия труда, конская упряжь, изделия из кости и рога, кремневые и многочисленные металлические изделия. Основу хозяйства жителей Бельского городища составляло земледелие, скотоводство, ремесла.

Бельская крепость, также как и другие крепости Поднепровья, в том числе и Киев располагались на границе между лесостепью и лесом. Их основной задачей являлась оборона от нападений со стороны северных соседей. И с этой задачей население крепостей успешно справлялось до ІІІ – V вв. н.э. когда на территории Европы произошли глобальные изменения. Ослабление Римской империи и рост могущества народов Северного Причерноморья привел к усилению военно-политического противостояния между романо-германской и скифо–славянской цивилизацией. Ожесточенные столкновения, наиболее грандиозным из которых была битва на Каталунских полях в 20 – х числах июня 451 года, которую современники назвали "Битвой народов" привела к перестановке военно-политических сил.

И в данном контексте неимоверно ценное свидетельство сохранилось в книге Мавро Орбини "Славянское царство", свидетельствующее о том что слаяне являются древним, автохтонным населением Европы, которые под влиянием природно-климатических условий и политико-экономических факторов сформировали целый ряд государственных обьединений, которые находились в сложных отношениях как между собой так и с соседними государствами и народностями.

"Племя, из которого вышли в древности многие могущественные народы, такие как славяне вандалы, бургунды, готы, остготы, вестготы, гепиды, геты, аланы, верлы, или герулы, авары, скирры, гирры, меланхлены, бастарны, певкины, даки, шведы, норманны, фенны, или финны, укры, или ункраны, маркоманы, квады, фракийцы и иллирийцы. Были также и венеды, или генеты, занявшие побережье Балтийского моря, и делившиеся на многие племена, а именно на поморян, вильцев, ран, варнавов, бодричей, полабов, вагров, глинян, доленчан, ратарей, или рядуров, черезпенян, хижан, герулов, или гельвельдов, любушан, вилинов, стодорян, брежан и многих других." [Мавро ОрбиниСлавянское царство].

В результате ряд предводителей дружин, пользуясь ослаблением обеих сторон, создали новые государственные объединения. Так, после распада Гуннской империи, возникли Аварский каганат в Панонии (территория современной Австрии), Старая Великая Болгария в Северном Причерноморье (Территории современной Украины и Европейской части России). Но и правители этих государств не обладали абсолютной властью. И все большей силы набирают местные династии, которые опирались на племенную знать. Продвижение и захват новых территорий славянскими князьями, как на Балканском полуострове, так и в Приднепровье, привел к тому, что укрепления, ранее имевшие огромное стратегическое значение, такие как Бельское городище, на Полтавщине, или как Трояновы валы в Одесской области оказались в их тылу и, следовательно, перестали играть стратегическую роль. На юге римляне отступили за Дунай, а на севере местные племена признали власть колонизаторов – славянских дружин под предводительством Чеха, Ляха, Кия, Радима и Вятка.

Сергей Петков